Felipe Hirsch, de 52 anos, foi o último diretor do teatro brasileiro a despontar antes dos 30 e atrair a atenção de grandes astros e estrelas. Para o ator Marco Nanini e a atriz Marieta Severo, ele comandou Os Solitários (2002), na mesma época em que trabalhou com Renata Sorrah na peça Jantar entre Amigos – Pequenos Terremotos. Já tinha conduzido Andrea Beltrão, que contracenava com Ana Beatriz Nogueira e Eliane Giardini, em A Memória da Água (2001), e voltou a reencontrá-la em Como Aprendi a Dirigir um Carro (2003), coprotagonizado por Paulo Betti.

O maior dos Paulos, Paulo Autran (1922-2007), também se rendeu às qualidades do rapaz, que assinou O Avarento (2006), o canto do cisne do ator brasileiro por excelência. Coroando a consagradora década de 2000, Hirsch dirigiu Fernanda Montenegro em Viver sem Tempos Mortos (2009), monólogo sobre a escritora Simone de Beauvoir (1908-1986), e não pode passar batido que Nanini, depois de Os Solitários, reeditou a parceria em A Morte de Um Caixeiro Viajante (2003) e Pterodátilos (2010).

A Vida É Cheia de Som e Fúria, da Sutil Companhia de Teatro, foi o espetáculo que jogou luzes sobre Hirsch em 2000, ainda em Curitiba. Ele se tornou assunto com a adaptação do romance Alta Fidelidade, de Nick Hornby, e a maior parte dos artistas que viu ou ouviu falar da peça desejou fazer parte do teatro daquele talento em ascensão.

O assédio das celebridades, porém, nunca afastou Hirsch do experimentalismo característico do seu trabalho e das raízes curitibanas, representados pela Sutil. Carioca criado na capital paranaense, ele surpreendia a todos com a inesgotável capacidade de produção coletiva e, inflamado por Naninis, Paulos e Fernandas, revertia os louros em um vigor criativo típico da juventude.

É da metade década de 2000, o espetáculo Avenida Dropsie, montagem inspirada nos quadrinhos do cartunista estadunidense Will Eisner (1917-2005), que ocupou por quatro meses o Teatro do Sesi em 2005. Histórias de pessoas comuns puderam ser acompanhadas através de um edifício idealizado pela cenógrafa Daniela Thomas que ocupava toda a altura e a largura do palco.

As janelas de cada apartamento assumiam a função de um ambiente cênico, como se fossem um dos quadrinhos de Eisner. Lá pelas tantas, uma tempestade tomava conta do palco por minutos e chovia sem parar, uma imagem espetacular que ficou na memória de muita gente – ainda mais em uma fase em que o teatro dispensava efeitos com peças que, no máximo, colocavam no palco sofás ou mesas de jantar com suas respectivas cadeiras.

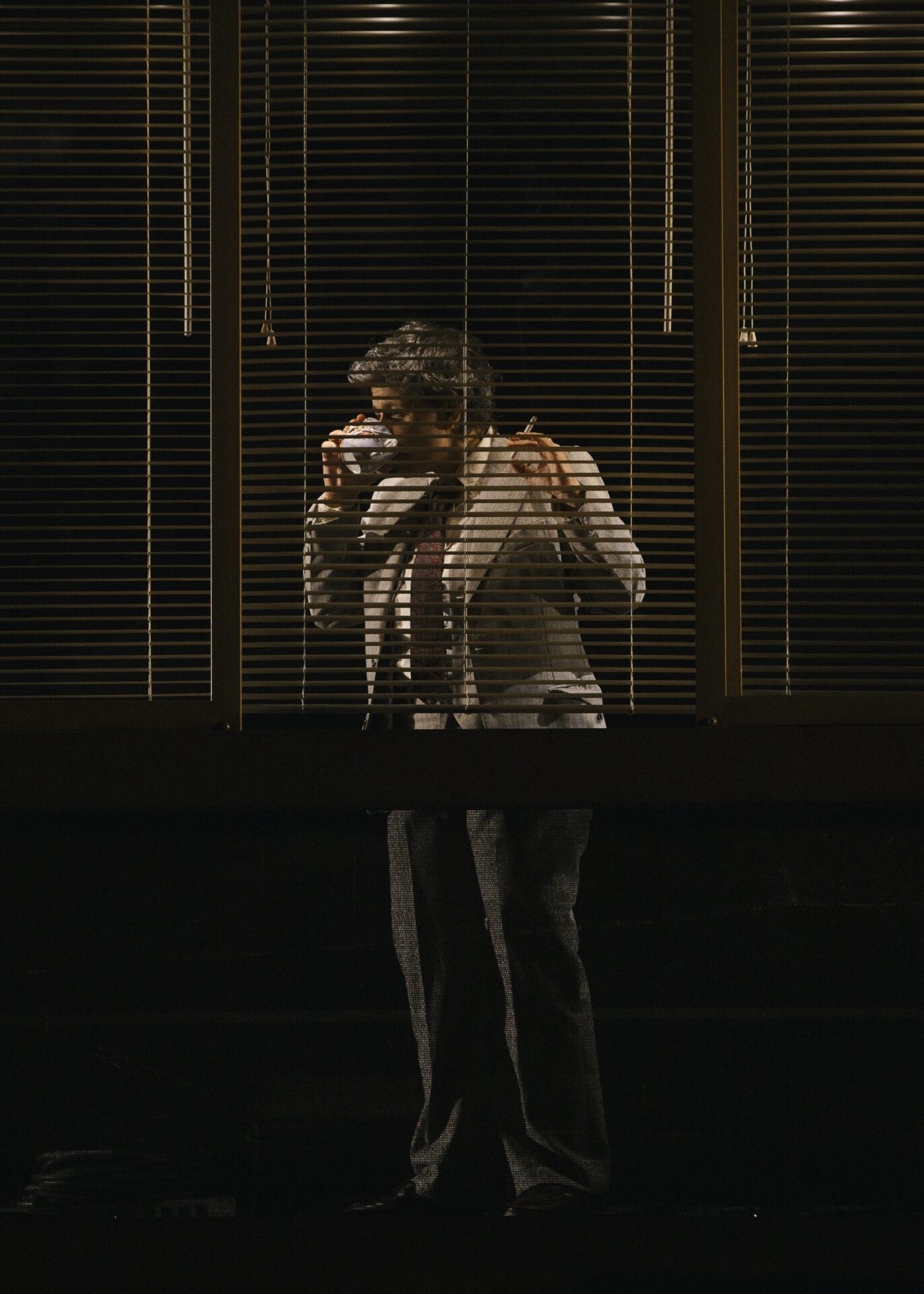

Uma chuva torrencial também chama a atenção da metade para o fim de Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso, o novo espetáculo de Hirsch, em cartaz no mesmo Teatro do Sesi, em São Paulo. A boca de cena é novamente coberta por um prédio, concebido por Daniela Thomas e Felipe Tassara, com as janelas que servem de pequenos palcos para as ações dos intérpretes e acomodam os músicos. O elenco transita para lá e para cá revelando situações de uma outra avenida, a Paulista, e o teatro se impõe em uma experiência provocativa de imagens e sonoridades.

Tudo se vê, alguma coisa se ouve e o resto fica por conta da imaginação. É impossível não fazer associações entre Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso e Avenida Dropsie, e Hirsch não nega a inspiração no espetáculo de duas décadas atrás – até porque o convite do Sesi surgiu com esta intenção. Só que nenhum artista faz a mesma peça duas décadas depois – até porque o homem e o mundo não são mais os mesmos.

A dramaturgia, criada por Hirsch, Caetano Galindo, Guilherme Gontijo Flores e Juuar, vem moldada por um teor crítico e social, que, embalada pelas 26 canções inéditas, sob a direção musical de Maria Beraldo, atinge um caráter realista que não se fazia urgente em um tempo mais afeito às subjetividades.

Sim, as metáforas são muitas, mas o que se vê são fragmentos de uma realidade, não só da Paulista ou de São Paulo, mas de qualquer centro urbano brasileiro que convive com o medo, a violência, a falta de dinheiro e o descaso. É roubo de celular, exaustão de trabalhadores no ponto do ônibus, moradores de rua e gente que sonha mesmo sabendo que não pode sonhar.

A trilha sonora original e tão diversa composta por, entre outros, Alzira E., Arnaldo Antunes, Kiko Dinucci, Maurício Pereira, Negro Leo, Rodrigo Campos, Romulo Fróes e Tulipa Ruiz, reforça a intenção da “dura poesia concreta” das esquinas da cidade. Nenhuma letra exalta as qualidades da metrópole ou as belezas escondidas da sua atmosfera cinza. Elas falam de desencontro, exploração, desigualdades, transportes lotados, gente que chora. A interpretação dos atores e atrizes, a maioria não-cantores e sem experiência em teatro musical, endossa esta crueza. São sobreviventes da experiência no palco e da vida.

Não existiria o Felipe Hirsch de Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso sem o Felipe Hirsch do Coletivo Ultralíricos, grupo criado pelo diretor depois de 2012, quando a Sutil se desfez. A obrigação de encarar a realidade sem subterfúgios se estendeu naturalmente ao encenador. O Ultralíricos nasceu em 2013, junto de um Brasil em convulsão que deixou de ser aquele Brasil que formou a geração de Hirsch e dos artistas com quem ele trabalha.

Desde 2013, muitas águas turvas passaram por debaixo da ponte e delas emergiram mentalidades e comportamentos investigados pelo encenador durante uma década. Entre 2013 e 2022, o artista criou uma sequência de peças, Puzzle, A Tragédia Latino-Americana, A Comédia Latino-Americana, Selvageria, Fim e Língua Brasileira, em diálogo com os problemas do país. Algumas muito boas, outras nem tanto. Em comum, nenhuma era leve, assim como o período em que foram concebidas, e Hirsch se dispôs a entender as origens das ideias que se mostraram tão fortes desde os protestos de 2013, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff até chegar ao bolsonarismo.

Algumas questões podem parecer diferentes de uns anos para cá, e, sem apelar para subjetividades, se pode constatar que Hirsch perdeu uma certa ingenuidade e até uma visão jovem que alimentava a sua obra. Em Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso, a base narrativa é o noticiário da vida real e a observação de um cotidiano que se impõe aos olhos de cada um e não tem nada de história em quadrinhos.

Como quase todos os espetáculos coletivos de Hirsch, Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso se propõe a ser coral, não fecha o foco em uma história ou um personagem. São doze atores e atrizes que aparecem na pele de mais de vinte tipos diferentes cada – Amanda Lyra, Aretha Sadick, Fernando Sampaio, Georgette Fadel, Gui Calzavara, Helena Tezza, Jocasta Germano, Kauê Persona, Lee Taylor, Marat Descartes, Roberta Estrela D’Alva e Verónica Valenttino. Alguns personagens têm funções mais ou menos definidas e outros ganham desenhos de acordo com a percepção do espectador. Não é raro você se pegar pensando “mas será que aquele cara é o mesmo daquela cena lá atrás?”.

Lee Taylor, por exemplo, é um motoboy que vai e volta em diferentes situações, enquanto Amanda Lyra faz a funcionária de um hospital que mofa no ponto do ônibus depois de ter morado na própria Paulista com um homem que a rejeitou. Helena Tezza é uma jovem atriz do interior que titubeia diante dos desafios impostos pela metrópole, e Georgette Fadel e Fernando Sampaio brilham como uma dupla de catadores de lixo. Eles esperam a boa vontade de duas moças, igualmente oprimidas só que em menores proporções, que devem descartar as latinhas de cerveja que bebem, e o alumínio poderá gerar algum trocado aos dois.

Com o recorte realista pulsante na encenação, um personagem atravessa a montagem em cenas de diferentes registros e se sobressai a ponto de alavancar Marat Descartes a um surpreendente protagonismo. O ator interpreta um homem que, no início da peça, é demitido e se vê em uma peregrinação, seja em busca de emprego ou de qualquer dinheiro, que o faz cruzar com diferentes personagens.

Agoniado, ele consulta uma mãe-de-santo (representada por Roberta Estrela D’Alva), recebe informações equivocadas de uma gentil senhora (papel de Georgette) e compra de um vendedor (interpretado por Sampaio) uma poção mágica que o tornará invisível. Em seu desespero, o sujeito simboliza os percalços da crise social e financeira e coloca Descartes em uma posição privilegiada em relação ao elenco por ativar diferentes gatilhos nos espectadores. Ele tem nas mãos um personagem com uma partitura e explora muito bem as chances de uma continuidade.

A poética de Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso salta aos olhos do espectador na mais completa e bem estruturada das cenas, quase no desfecho do espetáculo. Amanda Lyra interpreta uma guia turística em um futuro que talvez não seja tão distante. Em uma distopia, ela constrói um tipo que remete àquelas profissionais que comentam sobre os monumentos gregos ou o Coliseu romanos, edificações que não existem há milhares de anos.

A personagem de Amanda leva um grupo de visitantes a um terreno em ruínas onde, há muito tempo, funcionou um teatro e mostra elementos, como figurinos, máscaras ou roteiros de peças, que nem ela conhece ou sabe explicar o que são. A mesma cena poderia tanto figurar em Fim (2019) ou Fantasmagoria IV – Agora Tudo Era Tão Velho (2024), espetáculos anteriores de Hirsch, que discutiam a desilusão artística e a falência das linguagens.

Juntando o desempregado de Descartes, a cena sobre o apagamento do teatro protagonizada por Amanda e as canções repletas de denúncias sociais e pouco otimistas, Avenida Paulista, Da Consolação ao Paraíso se revela como o painel de um presente que precisa ser repensado para que seja possível um futuro. Felipe Hirsch não quis ser catastrófico ou agressivo na radiografia da avenida, mas, para quem acompanha sua trajetória, sabe que ele sinaliza que estamos diante de uma época em encruzilhada.

No papel do jovem promissor, Hirsch se firmou como o último encenador a participar de uma era do teatro brasileiro que não volta mais, a dos grandes nomes formados pelo teatro e capazes de levar plateias significativas às salas de espetáculos. Como o diretor experimental apoiado por instituições sólidas, levantou peças segmentadas que atingiram públicos expressivos e ajudou a explicar a crise brasileira detonada a partir de 2013.

Em 2025, o artista, com a barba ficando branca, propõe a retomada de uma nova comunicação, sinal do aprendizado destes dois tempos, mas, consciente que é, sabe que talvez precise começar do zero para formar novas gerações de espectadores. É necessário que o público volte a acreditar tanto no teatro quanto no país. Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso é uma obra que reestabelece este diálogo, mesmo que Hirsch saiba que o interlocutor nem sempre pareça aberto a uma reconciliação.

Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.